▶ 気温上昇とともに、見直される着物の「当たり前」

陽射しの角度が変わり、室内の温度も上がる日が増えてきましたね。

先日、13時からスタートしたオンラインレッスンでは、デニムの単衣を着ていたのですが、思わず汗をかいてしまいました(^^;

これから先の三か月予報では「気温は平年並みか高い」とのこと。

従来の着物の着方ルールでは、今の気候に合わないと感じることも増えてきた昨今、「単衣を着る時期を見直そう!」という声も聞かれるようになり、単衣の活躍シーズンが広がっているのを実感しています。

皆さんは、いつ頃から単衣を着ていますか?

▶ 単衣と袷、仕立ての違い

字の通り、単衣(ひとえ)とは一枚(単)の生地で仕立てた着物のこと。

力がかかる部分を補強するため、部分的に別布が使われることもありますが、基本的には裏地のない着物です。

一方、袷(あわせ)は、表地と裏地の二枚の生地で仕立てた着物です。

江戸時代には防寒のため、その間に綿を入れることもあったそうです。

現代では羽織やコートなどで寒さをしのぐのが一般的になり、袷の着物に綿を入れることはほとんどなくなりました。

ジャケットやコートなど洋服でも、秋冬物は裏地付き、春夏物は裏地なし…と、同じような仕立て分けがありますね。

▶ 単衣は6月と9月だけ?今の気候に合わせて柔軟に

少し前の着物の本などには、「単衣は6月と9月に着るもの」と書かれていることが多く見られました。

これが、いわゆる従来の着物の着用ルールです。

でも…今の気候では、その時期にはすでに洋服でも夏物を着ているような気温です。

そのため、ここ数年の暑さを感じる日が増えてきた状況では、6月や9月だけでなく、5月でも10月でも単衣を着るというスタイルが当たり前になりつつあります。

もちろん、周囲の方と「今回は○○だから袷のほうがよい」など装いを揃える必要がある場合は別ですが、普段着であれば、体感に合わせて快適に着られるものを選ぶのが一番ではないでしょうか。

同じ5月や6月でも、地域によって気温は異なりますし、日によっても差があります。

そのうえ、感じ方にも個人差がありますので、カジュアルなシーンでは無理をせず、快適に過ごせる着方をしたいですね。

ちなみに私は、暑いと感じた日には4月でも11月でも単衣を着ています(笑)

▶長襦袢や素材も工夫して

長襦袢も着物と同じように、単衣や袷の仕立てがあるので、季節や体感に合わせて選ぶことができます。また、温度調整がしやすいのは、表に見えている着物よりも肌に近い内側から。そのため私は、着物よりも先に長襦袢を単衣に切り替えるようにしています。

素材も、正絹だけでなくポリエステル・木綿・麻などさまざま。

暑くなるにつれて、正絹 → 木綿 → 麻と、より涼しい素材に順に変えていっています。

▶ 単衣にもいろいろ。素材・厚み・透け感で選ぶ季節感

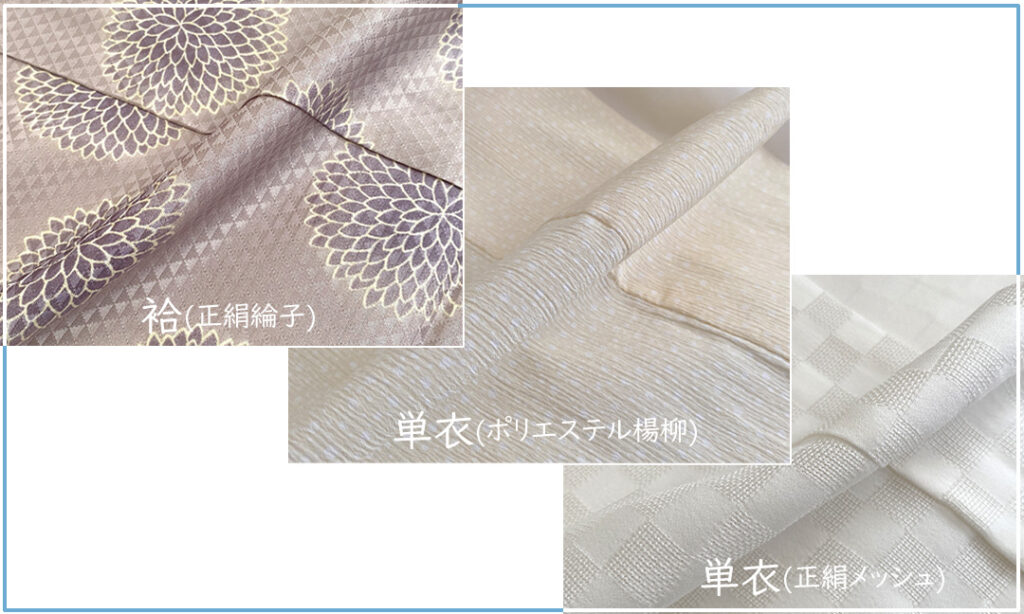

仕立て方が一枚仕立てである=単衣、ですが、生地や素材によっていろいろな種類があります。

透けないもの、透けるもの。地厚なもの、薄手のもの。

透けないものは春や秋に、透け感が強いものは真夏に。

透け感のある生地は、目で見て涼しさを感じさせてくれるという演出の役割もあります。

地厚なものは、「袷を着るほどではないけれど、少し温かみが欲しい」というときに。

薄手のものは、軽やかに着たいときにおすすめです。

また、普段着で気軽に着られるウールや木綿の着物は、年間を通して単衣で仕立てられていることが多いです。

▲ 左:地厚な単衣 ▲ 右:薄手の単衣

▲ 左:透け感の強い単衣 ▲ 右:透け感の弱い単衣

▶ 春と秋をもっと軽やかに。単衣で楽しむ“今のきもの”

活躍するシーズンが広がった令和の春と秋。

ぜひ皆さんも、軽やかな単衣の着こなしを楽しんでみてくださいね。